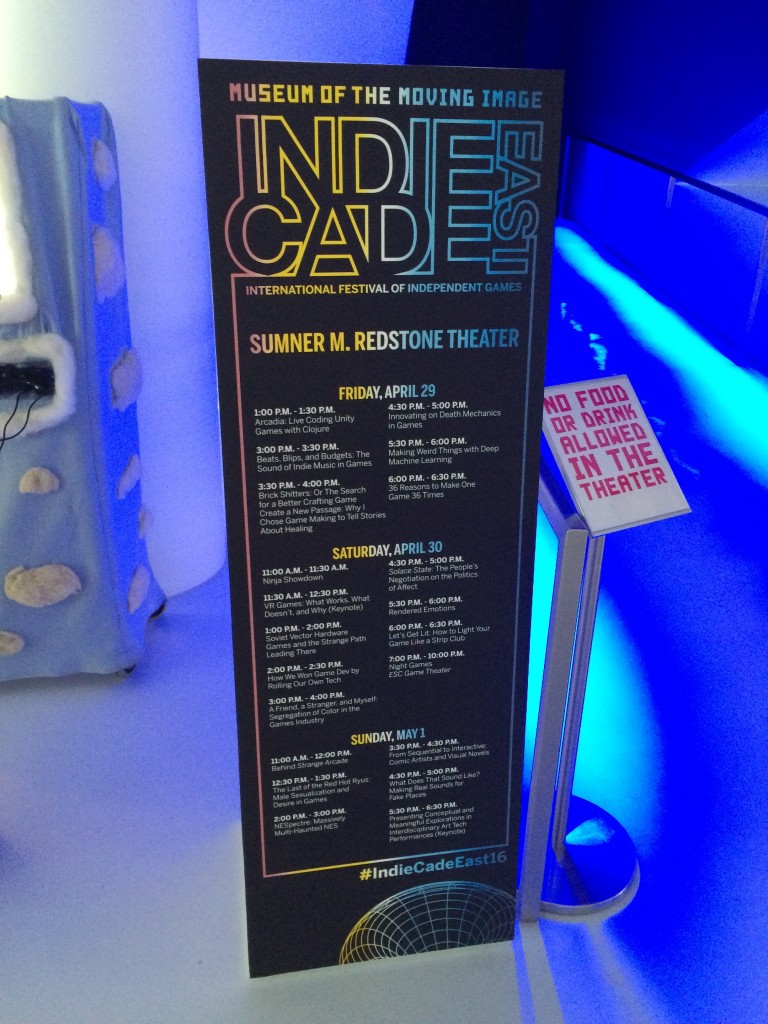

家から歩いて30分程度のところに、Museum of the Moving Image、通称MoMiという博物館があるのですが、そこでアメリカインディゲームの祭典IndieCadeの東海岸向けイベント、IndieCade Eastが開催されていたので、参加してまいりました。

入場料は金曜日と日曜日は$45で、土曜日は$55、3日間通しパスは$125でした。

遊んだゲーム

・Anamorphic Agency

金縛り体験ゲーム。寝袋の中に入ってOculus Rift DK2をかぶり、脳波計を装着してゲーム開始。

集中度に応じて寝袋に空気圧がかけられ、金縛りにあっているかのように体が動きにくくなってしまう。

部屋の中のライトを見つめると電気がついたり、お化けが出てきたりする仕組みです。

金縛り感はかなりなかなかいい感じでしたが、ゲーム的には雑でエクスペリメンタル感が強かったです。

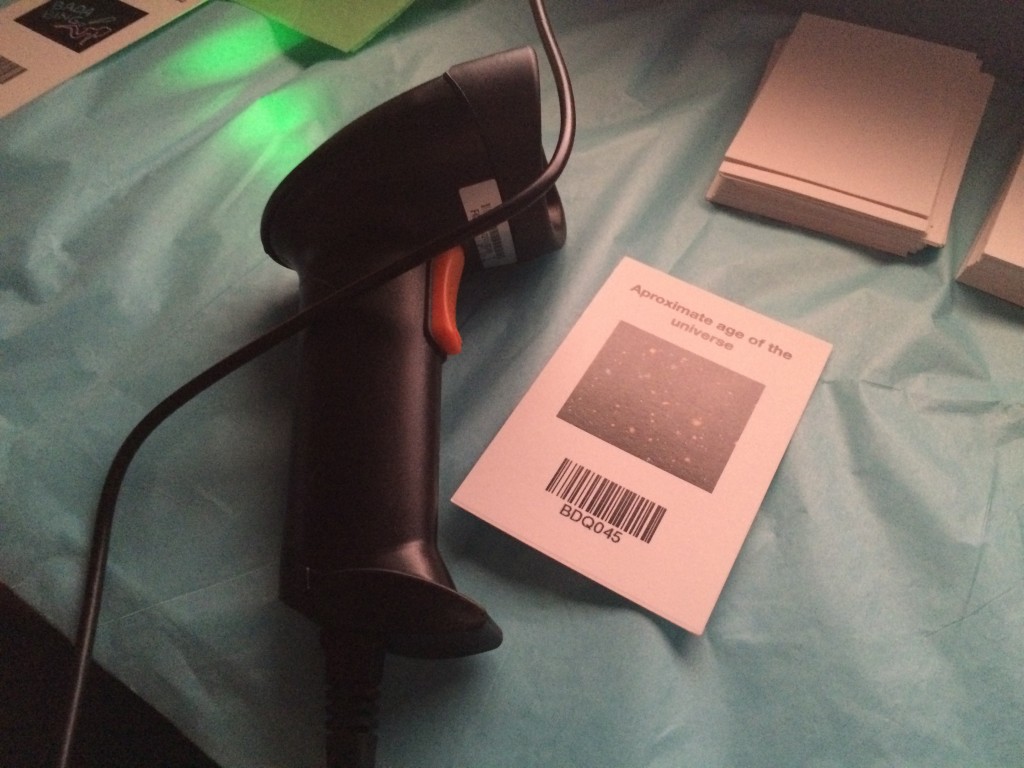

・Billion Dollar Question

パソコンと一緒にプレイするカードゲーム。カードにはいろんな数にまつわる文章とバーコードが印刷されてあり、バーコードをパソコンで読み取ると、実際の数字が画面に表示される。

ラウンドごとにデッキから一枚めくって、そのカードの文章が表す数字に一番近いカードを出した人が得点をゲットする、というゲーム。

数にまつわる文章、というのは例えば「アメリカにおける靴の年間販売額」や、「天の川銀河の年齢」だったり、「ニューヨーク州にいるアリの数」など。

主に勘でプレイしつつも、ある程度ゲームを進める頃には、いろんな事象に関する数字のスケール感が身につく。

個人的には結構気に入っていて、絶妙なローテク感と、すごくどうでもいい知識が身に着く感じがたまらなかった。

Wikipediaをむさぼり読んでいる時のような気分に浸れて非常に楽しかった。

・Butt Sniffin Pugs

・Crank Tank

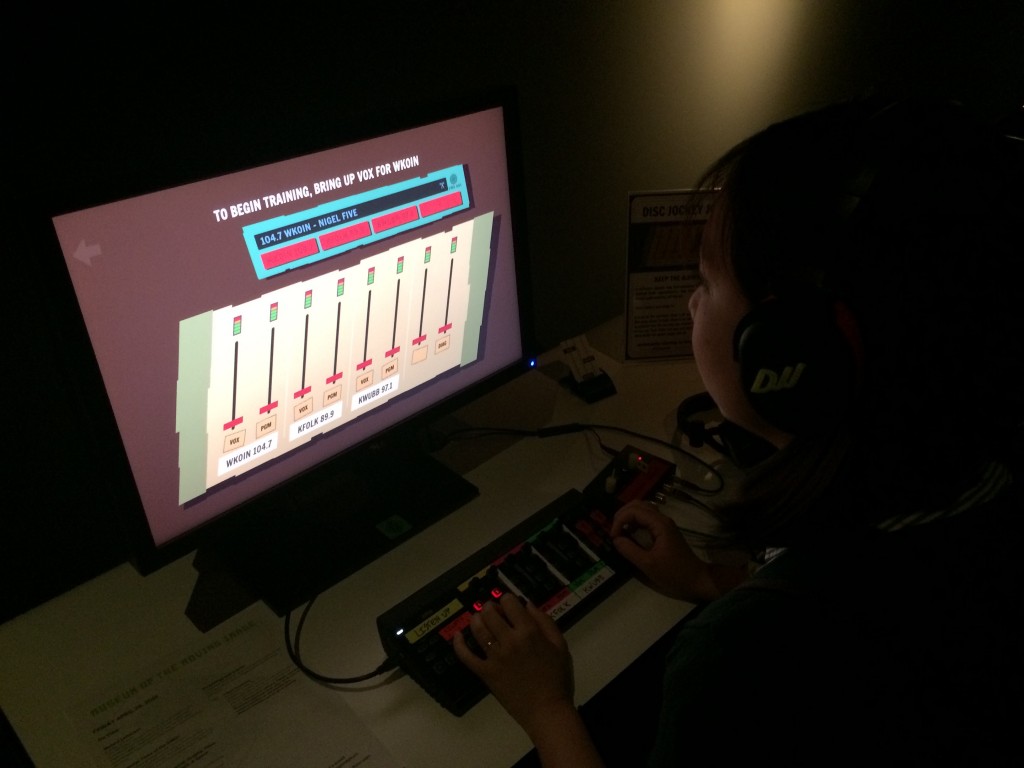

・Disc Jockey Jockey

ディスクジョッキーならぬディスクジョッキージョッキーで、ラジオでナイスな音楽をチョイスする代わりに、

複数のラジオ曲を行ったり来たりしながら、ラジオのDJがしゃべりだした時には音楽のボリュームを下げ、

音楽の再生が始まった時にはフェードインさせたりする、というゲーム。

DJが喋っている時に音楽を鳴らしてしまったり、無音状態が続いたりするとアウト。

ゲームというよりはお仕事シミューレーター的な要素も結構強い。でもちゃんとゲームとしても成立しているところが良い。

操作もコントローラーではなく、ちゃんとボリュームをスライダーで上げ下げできるように作られているので、ホンモノ感があり好印象。

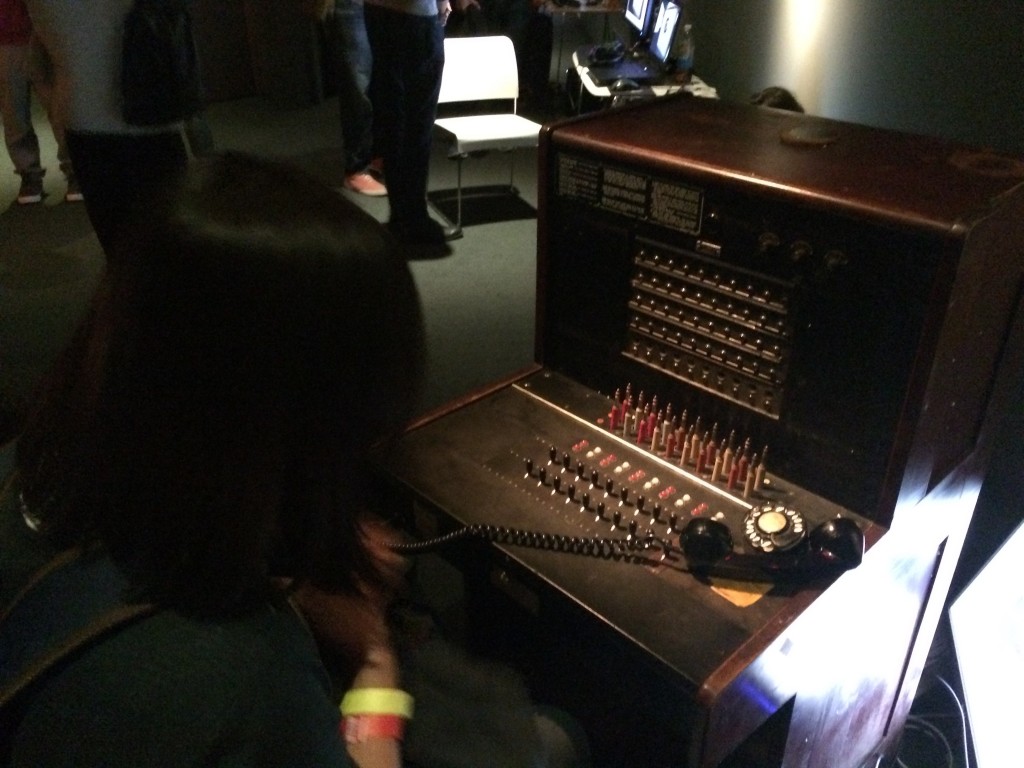

電話交換手になろう!的なゲーム。まさかのホンモノの電話交換機を使って、配線を変更しつつ、電話をかけてきた人からつなぎ先の名前を聞いて、その人と通信ができるように接続を変えてあげる、というこれバイト代もらっていいんじゃないかと感じるゲーム。

英語でいきなり名前をバシバシ言われるので、ノンネイティブの人にはややハードながら、ビジュアルとコンセプトと手触り感は秀逸。

先ほどのディスクジョッキージョッキーといい、昔の職業体験系ゲームが流行っているのか、と思わせる一品。

・Hotaru

一人がタンクを背負い、もう一人がガントレットを装着して見えない敵と戦うゲーム。

タンク役が拍手をすることでエネルギーをチャージし、フルチャージされたら

ガントレット役と手をつないでガントレットを下に向けるとガントレットをチャージできる。

チャージ具合はそれぞれタンクとガントレットに光って表示される。

ガントレットへのチャージが終われば、手を上にかざして敵を攻撃。

たまに敵からの攻撃を受ける場合があり、その時はタンクをしゃがんでガントレットでガードのポーズをとることでしのげる。

スーパーヒーローになった気分になれる、子供受けしそうなゲーム。

・Line Wobbler

1次元のディスプレイを利用したゲーム。コントローラーからLEDリボンが天井へ向かって続いており、

その上で自キャラを操作して天井を目指す。

自キャラは緑のドット、敵は赤のドットで表され、太いバネできたスティックを上下に動かして操作。

スティックを手放してぶらぶらさせることで敵を攻撃できる。

ゲームの様子は非常に綺麗で、メディアアート的でありながらも、ゲームとしてもしっかりと成立している。

ゲームは必ずしも2Dや綺麗なグラフィクスである必要はないということを再確認させてくれる作品。

・Stellar Smooch

惑星間をスイングバイして、二人のエイリアンをキスさせるゲーム。

ゲームの前には巨大なボールが置いてあり、そのボールを二人で抱き合うようにしてプレイ。

プレイヤーのお腹をボールにくっつけることでエイリアンがスイングバイを行い、

別の惑星へと飛び立つ。

かわいいけど普通にむずい。物理パズルゲーム。

PlayStationVRのゲームもあり、これは非常に面白く、またVRである意味があるゲームでした。

目の前に表示されるブロックを回転させ、遠くから迫り来る壁に空いている穴を通り抜けられるようにする、というパズルゲーム。

まさかの一人称視点のパズルゲームです。

操作はゲームパッドを使い、遠くの壁に空いた穴を見るには、目の前のブロックの奥を覗き込むように、

少し横にずれて眺めつつ、形を決めてGO!というゲームプレイです。

壁を通り過ぎるごとにブロックにパーツが追加され、どんどん形が複雑になっていきます。

途中からはだんだん適当に回転させて、あっているかどうか考える、という感じのゲームに変貌しますが、

それでも全然面白い上にビジュアルも綺麗。

Oculus Rift DK2と同じ解像度のはずなのに、DK2とは比べ物にならない没入感を出しているのは、

120fpsとか言われるフレームレートと、最高に小さい遅延のせいでしょうか。

個人的に一番ぐっときたポイントは、VRワールドの中にコントローラーが表示され、

自分の手元を見てみるとちゃんとコントローラーが表示されており、

さらにコントローラーの位置もしっかりトラッキングできているところでした。

自己投影感覚というのがここで間接的ながら反映されていますね。

また、どのボタンを押せば良いかはVRで表示されているコントローラー上で光って見えるので、

非常にわかりやすく、これからのVRゲームのチュートリアルのお手本にもできそうです。

もともとPlayStationVRに興味はあまりなかったのですが、このゲームをプレイしてからは、

自分の中では購入する方向でほぼ確定しました。

他にもDIY筐体ゲームコーナーには数々の実験的なゲームが置かれていて非常に面白かったものの、本家のサイトではそこにあったゲームのリストは発見できず、名前が分からずじまい、、。

シュールなゲームが多いなか、普通に遊べる対戦ゲームがあったりと、バラエティに富んだラインナップでした。

また、学生コーナーでは学生さんが作ったゲームが展示されていましたが、やはり他と比べると荒削り感が強い印象でした。

聞いたセッション

・Innovating on Death Mechanics in Games

ゲームの歴史の中で「死」をどのように扱い、どのように進化してきたか?というセッション。

シリアスに捉えたり、1機、2機のようにプレイ可能な回数として表現したり、

ハートの器、キノコ、ライフゲージなどなど、様々な方向で進化してきた。

また、ゲームによってはあえて死亡のシーンを過激にすることで、ユーザーに恐怖感を与えたり、

逆に様々な死亡のシーンを見るためにゲームをプレイするようにモチベートするなどの例もある。

とかとか。エアリス死んだ時はマジショックだったよね、とのこと。

こういったシリアスなゲームもこれから先発展していく余地がありそうな分野である。

・Making Weird Things with Deep Machine Learning

ここ最近世の中を騒がせているDeep Learningを利用して、何か面白いものをつくろうぜ、

ということでチュートリアル的なセッション。主に概要の説明に終始し、

こういうものをゲーム開発に使ってくれると、より面白いものが出てくるかもねー、

といった締めくくり。

コアな内容を想定していただけに若干拍子抜け感はあるが、一般向けのセッションとしては

非常にわかりやすくまとまったものになっていた。

・36 Reasons to Make One Game 36 Times

なぜ36回も同じゲームを作り直すのか?というセッションで、これは

アカデミックな内容というよりは彼のエッセイ的プレゼン。

有名なPong、BreakOutを改造し、Pongs、BreaksOutというゲーム群を作成した彼の実験の様子を、

実際のゲーム画面を踏まえて説明。

覚えている限りでは、下のような理由。

・クソだから

・いやー、お前にはできないと思うなー。やってみれば?できないと思うけど。

・君なら絶対できるから、やってみるといいと思う!

・神は同じゲームを36回作ることを禁じてはいないだろう?

・セックスのためさ!

・クリエイティブになるため

・名前をつける練習になる

・やっぱりクソだから

などなど、ジョークを交えつつテンポよくプレゼンが行われていた。

そんな彼の作品は以下から閲覧可能。

http://www.pippinbarr.com/2012/04/11/pongs/

http://www.pippinbarr.com/2015/10/01/breaksout/